해설이 있는 종묘제례악

이 글은 2013년9월23일 작성한 글입니다.

2013년9월21일

종묘, 재궁에서는 「해설이 있는 종묘제례악」 궁중 음악회가 있었습니다.

이러한 궁중 음악회가 종묘에서 올해도 봄에 이어서 가을에는 추석이 지나서 시작을 했습니다.

매주 토요일 있는 이 행사는 당분간 이어질 것인데 다음 주 토요일 바쁜 시간이라도 내어 감상하기 힘든 종묘제례악에 심취되어 보는 것도 참 좋은 듯합니다.

<궁중음악인 종묘제례악을 합주하고 있습니다.>

종묘에서 진행하는 제례악은 토요일 마다 종묘 재궁에서 진행을 하는데 원래는 정전이나 영녕전에서 진행해야 맞을 것이나 여러 가지 여건상 재궁에서 진행하고 있습니다.

그러므로 제례악의 기본인 당상악, 당하악, 일무 가 있는데 당상악은 상월대에서 연주를 하는 등가와 당하악이라하여 하월대에서 연주하는 헌가로 나누며 등가는 노랫말이 없는 음악을 연주하는 악단이고 헌가는 노랫말이 있는 음악을 연주하는 악단입니다.

그런데 재궁은 장소가 좁으므로 당하악과 일무를 생략하고 당상악만 연주했습니다.

춤을 추는 사람들을 지칭하는 일무원은 육일무와 팔일무가 있는데 조선조에는 육일무라하여 종과 횡 6줄로 36명이 춤을 추었으나 대한제국 선포 이후 황제국이라하여 종과 횡 8줄로 64명이 춤을 추는데 해설이 있는 종묘제례악에서는 단 한 명이 시범으로 나와 있습니다.

<64명을 대표하여 한명의 일무원이 나와 시범을 보입니다.>

종묘제례악은 2011년 유네스코 세계무형문화유산으로 등재된 한국적 전통예술입니다.

종묘제례악의 악기편성은 아악기, 당악기, 향악기를 고루 사용하는데 현행의 종묘제례악에서는 편종, 편경, 방향, 축, 어, 박, 당피리, 대금, 해금, 아쟁, 장구, 징, 절고, 진고 등의 악기가 등가와 헌가에 각각 배치합니다.

하지만 경우에 따라서 위 악기들을 모두 가지고 올 수 없을 때가 많으며 이번 시연에 동원된 궁중악기들을 하나씩 소개해보겠습니다.

녹두색 긴 옷을 입고 있는 사람을 집박이라 부르며 악단의 지휘자에 해당합니다.

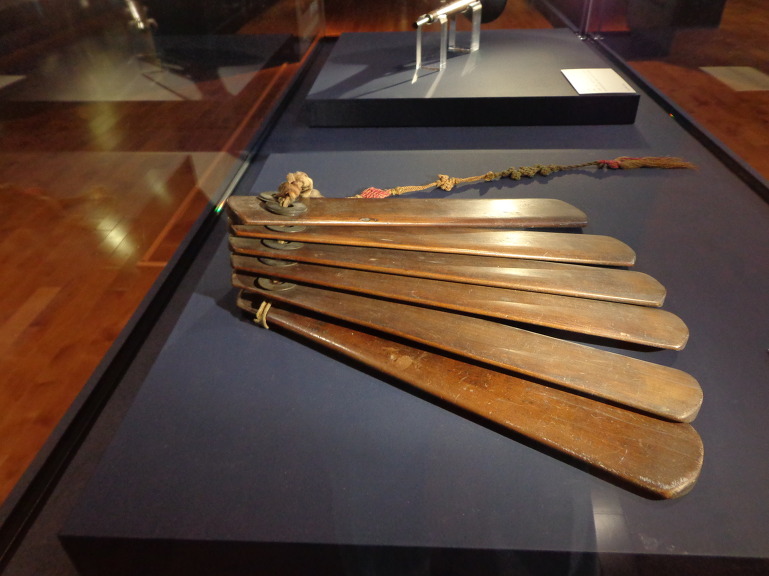

집박이 손에 들고 있는 검은 악기를 '박'이라 부르는데 박은 시작과 끝 그리고 중요한 변화가 있을 때 부채처럼 폈다가 접으며 "딱딱" 소리를 냅니다.

(이 사진은 2024년 봄 종묘대제 때 망묘루 앞에 체험전시관에서 찍은 사진입니다. 알바생이 참견하고 있었는데 제대로 찍으려고 펼쳐보라고 하니 별로 좋지 않은 이런 모습을 찍게되었습니다.)

지금은 문화재로 보존 중인 박으로 초기의 악기같습니다.

중앙 뒷쪽에 청회색 함이 보입니다.

이 악기는 통칭하여 '축'이라합니다.

축은 청회색 함과 절구대같은 축대로 이루어져 있는데 청회색 함을 방대라 부르며 절구대 같은 축대를 축퇴라고 부릅니다.

(이 사진은 2024년 봄 종묘대제 때 망묘루 앞에 체험전시관에서 찍은 사진입니다.)

이 악기는 연주의 시작을 알리는데 이 악기는 시작을 뜻하므로 동쪽에 배치하는 것이 원칙인데 이곳에서는 서쪽에 배치했습니다.

축 뒷쪽으로 여래 개의 종 모양의 악기가 있는 데 이 악기를' 편종'이라고 합니다.

편종은 원래 중국에서 비롯되었는데 중국의 편종은 음을 내기위해 종의 크기를 서로 다르게 만든데 반해 세종 때 만든 우리의 편종은 종의 크기는 같고 쇠의 두께를 달리하여 음을 만들었습니다.

편종 앞쪽으로 4명이 부는 피리는 '당피리'라고 합니다.

당피리는 9게의 구멍이 있어 손가락으로 구멍을 막으며 소리를 내며 일반 대나무 또는 오죽이라하여 검은 대나무로 만듭니다.

악사 뒷줄에 장구와 북이 보입니다.

좌측이 '장구'입니다.

긴북이라고도 부르므로 사람들은 대부분 장고라고 부르지만 악기의 이름은 장구라고 하는데 한자로 노루 장(獐)자에 개 구(狗)자를 쓰는데 2개의 면 중 한 쪽 면은 노루가죽을 사용하고 또 다른 면은 개가죽을 써서 장구라고 합니다.

예전에는 장구의 가죽을 노루가죽과 개가죽을 썼다고 하는데 노루가죽이 귀하다보니 요즘에는 양쪽에 다 개가죽을 쓴다고 하는데 궁편(왼쪽)에는 암캐 가죽을 써서 낮고 어두운 소리를 내며 채편(오른쪽)에는 숫캐 가죽을 써서 높고 밝은 소리를 낸다고 하는데 값이 싼 소가죽이나 말가죽을 쓰는 경우도 있다고 합니다.

우측의 중간북이 있는데 이 악기의 이름은 '절고'라고 합니다.

절고는 음악을 시작할 때에 특종을 한 번 친 다음 축 세 번을 친 다음 이 절고를 한 번 치는 것을 세 차례 반복한 다음 다시 특종을 한 번 치면 합주가 시작됩니다.

음악을 그칠 때에는 절고를 세 번 친 뒤 이어서 어를 그 북소리에 따라 세 번 긁고 특경을 침으로써 음악을 그칩니다.

이번 악기는 큰북과 호랑이 모양의 악기입니다.

큰북은 '진고'입니다.

악기는 타악기 중에도 가장 큰 북으로 진고입니다.

제례에 사용하며 아헌악인 정대업을 시작할때 진고10통을 치고 종헌인 정대업을 시작할 때 진고 3통만 칩니다.

진고 뒤에 있는 호랑이 같은 악기는 '어'라고 하며 악사가 들고 있는 채를 '견죽'이라고 합니다.

어는 축과 반대되는 악기로 축은 시작을 어는 끝을 알리는데 견죽은 대나무 끝을 갈라 아홉 조각을 냈는데 이 견죽으로 호랑이 머리를 때리고 등 위에 27개의 톱날모양을 긁어 소리를 내는데 3차례 반복하면 연주가 그칩니다. 청색의 축을 동쪽에 배치하는데 반해 백색의 이 악기는 서쪽에 배치합니다.

진고 좌측에 있는 악기는 방향이라 하는데 사진에 제대로 표현이 안 되었습니다.

종묘대제 때 찍은 사진으로 방향입니다.

방향은 소리판이라고 부르는 강한 쇠붙이로 16쪽을 만들었는데 그 두께에 따라 고음과 저음 등 음이 달리 냅니다.

이 악기는 '편경'입니다.

궁중제례악에서만 사용하는 편경은 쇠가 아니고 돌로 만들어진 타악기이며 특수한 돌로 만듭니다.

제례의 형태나 악기의 형태 등 모든 것이 중국의 전통을 따랐으므로 조선의 궁중악기도 중국의 영향을 받았습니다.

편종과 마찬가지로 중국의 악기를 그대로 사용했는데 중국의 편경은 돌의 두께는 같고 크기가 틀리므로 음은 같은 음을 내지만 크기가 일정하지 않으므로 시각적으로 좋지 않은 영양이 있었습니다.

이에 세종대왕이 심사숙고하여 악기제작에 대해 관여하였으니 오늘날 보기 좋은 편종이나 편경이 나오게된 것입니다.

위 사진에서 보는 것과 같이 편경의 두껍기가 고르지 않음을 알 수 있는데 두껍기가 같고 크기가 제각각 달랐던 중국 편경과 달리 형태와 크기가 일정하게 만들고 돌의 두껍기를 조정하여 음을 만들었다는 것입니다.

세종대왕은 한글창제 뿐만아니라 음악에도 많은 신경을 쓴 분입니다.

종묘제례악은 22악곡으로 되어 있는데 11곡은 보태평이며 11곡은 정대업으로 분류됩니다.

이번 악기는 대금과 해금입니다.

악사 뒷줄 3명이 연주하고 있는 대나무로 만든 이 악기가 '대금'이고 앞줄 2명이 연주하는 악기가 해금입니다.

대금은 수없이 방송 매체를 통해 듣고 보아왔는데 전설의 고향에서도 자주등장하며 대금의 권위자 이생강 선생님의 연주도 많이 들었을 것으로 생각됩니다.

이러한 대금은 옛가락이나 궁중음악에서도 큰 비중을 차지합니다.

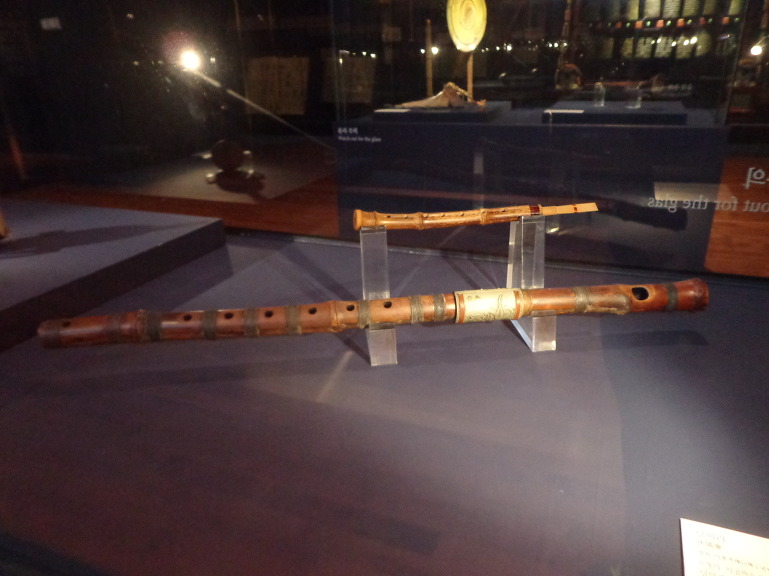

위 악기는 당피리와 대금입니다.

현재 국립국악원에서 보관하고 있는 문화재입니다.

위대금은 이왕직 아악부에서 아악수를 지낸 김성진 선생이 사용하던 대금이라고 합니다.

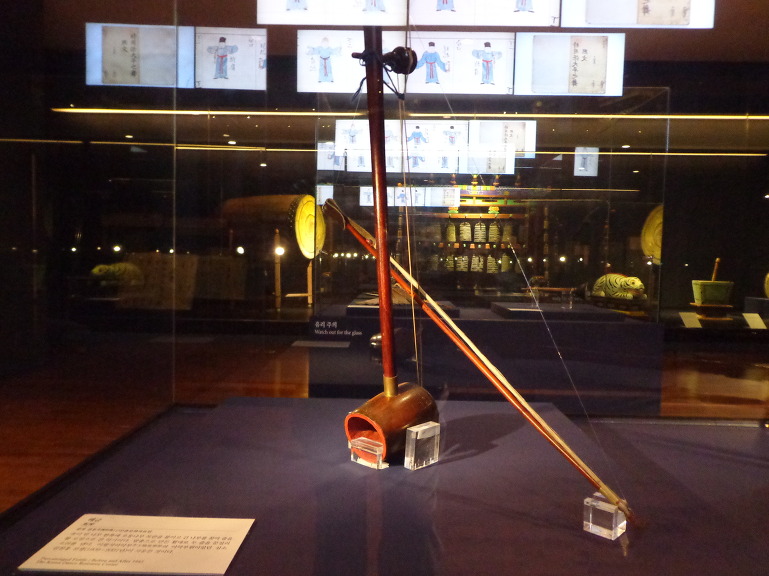

악사 앞줄 2명이 연주하고 있는 '해금'은 작은 바가지정도 크기의 대나무 뿌리로 만든 울림통에 입죽이라고 하는 가녀린 대나무 대를 끼우고 입죽 위쪽에 음을 조율 할 수 있는 주아를 박아 두 줄을 걸어 주아와 울림통이 지탱하는 굵기가 다른 두 줄 사이에 말꼬리로 만든 말총을 끼우고 활대를 연결하여 안 줄과 바깥 줄에서 소리를 내는 악기입니다.

위 해금은 춤문화자료원에서 보관중인문화재입니다.

이왕직아악부에서 아악부원이었던 심소 김천홍선생이 사용하던 악기라고 합니다

해설사 앞에서 연주하는 이 악기는 '아쟁'이라고 합니다.

한국 전통 음악에서 쓰는 현악기로 일곱 개의 현으로 되어 있으며(8~10줄을 얹기도 함) 전면은 오동나무, 후면은 밤나무로 만들고 개나리 나무로 된 활을 앞뒤로 문질러 소리를 냅니다.

아쟁(牙箏) '어금니 아 牙'를 쓰는 것에서 알 수 있듯이 아쟁은 묵직하고 억센 느낌이 드는데 현악기 가운데 가장 좁은 음역을 가진 저음 악기로 서양악기 콘트라베이스를 연상할 수 있습니다.

종묘제례악에는 보태평과 정대업 두 가지가 있습니다.

이중 보태평은 선조들의 문덕을 찬양하는 음악으로 세종실록에 따르면 보태평은 세종31년인 1449년 세종이 처음 연례악으로 쓰고자 예전부터 전래되는 고취악과 향악을 바탕으로 11곡을 지었다고 합니다.

또 다른 정대업은 세종29년인 1447년에 선조들의 무공을 찬미하는 음악으로 세종이 직접 창제하여 회례악으로 사용했다고 하는데 이후 세조10년인 1464년에 보태평과 함께 정식으로 종묘제례악으로 채택되었다고 합니다.

보태평지악은 전폐희문, 기명, 귀인, 형가, 집녕, 융화, 현미, 용광, 정명, 대유, 역성 등으로 조선의 건국과 안정에 힘써 태평시대를 구가하게 해준 역대 왕들 덕을 기린 내용으로 되어 있으며 정대업지악은 소무, 독경, 탁정, 선위, 분응, 순응, 총유, 정세, 혁정, 영관 등으로 태조의 4대 선왕과 건국이후 외적과 싸워 공을 세운 선왕을 칭송하는 내용으로 되어 있다고 합니다.

종묘제례악에는 음악이외 춤을 추는 일무원이 있습니다.

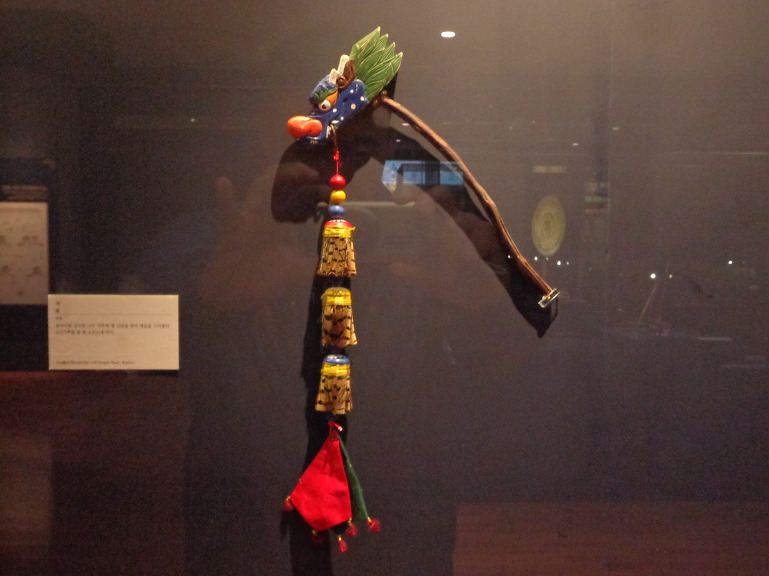

일무원은 붉은색 두루마기에 남색의 허리띠를 매고 머리에는 북두를 쓰고 신은 나무로 만든 목화를 신으며 왼손엔 대금같이 생긴 '약(籥)'을 들고 오른손에는 한자 남짓한 나무에 꿩의 깃털을 이용해 만든 '적(翟)'을 들고 있습니다.

위사진은 적이고 아래는 약입니다.

춤의 동작은 앉았다 일어섰다 하거나 천천히 방향을 바꾸며 돌기도 합니다.

종묘제례와 제례악의 절차는 먼저 신을 모시는 영신례로 시작을 하는데 이때 영신례에서는 보태평의 희문을 느리게 연주하는 반면 다음단계인 전폐례에서는 같은 보태평 희문을 아주 빠르게 연주합니다.

다음 진찬례에서는 일무원의 춤이 없이 음악만 연주하며 첫잔을 올리는 초헌례에서는 일무원이 문무를 추며 보태평이 연주되는데 2번째 잔인 아현례와 마지막 잔인 종헌례에서는 일무원이 무무를 추며 정대업을 연주하는 것이 다릅니다.

그밖의 사진들

종묘 정문에 해설이 있는 종묘제례악을 알리는 현수막

먼저 신을 부르는 음악인 영신례를 연주합니다.

사회를 보는 집사가 휘~ 하면 용이 그려진 휘를 세우며 음악이 시작되고 음악이 그치면 휘는 다시 눕힙니다.

해설을 맡은 분으로 간단하게 음악과 차례 악기들을 소개합니다.

해금과 대금 연주자가 대기하고 있습니다.

해설자가 일무원을 설명하고 있습니다.

일무원은 조선조에는 육일무라해서 36명이 춤을 추었는데 대한제국 이후 팔일무라해서 64명이 춤을 춥니다. 이곳에서는 단 한 명이 나와서 시범을 보입니다.

진행을 맡은 집사입니다.

연주하는 모습을 뒤에서 본 사진입니다.

연주하는 모습을 앞에서 본 사진입니다.

'우리문화재이야기' 카테고리의 다른 글

| 설악산국립공원, 영시암 이야기 (1) | 2024.04.30 |

|---|---|

| 야간 종묘제례악 연주행사가 처음 개최되었습니다. (0) | 2024.03.04 |

| 종묘대제 때 사용하는 제기 이야기 (1) | 2024.02.26 |

| 백제의 숨결, 공산성을 돌아보다. (0) | 2023.11.30 |

| 백제의 숨결, 마곡사를 돌아보다. (0) | 2023.11.30 |